しんせいブログ(2023年度)

しんせいブログ vol.41 春夏秋冬春冬

2024-03-22

「日本には美しい四季がある・・・」と言われます。

春には桜を見つつ新しいスタートのときめきが、夏には強い太陽を浴びながらビール・・・、いや強い太陽を浴びながらエネルギーを感じ、秋には紅葉を見ながら静けさを感じ、冬には雪と厳しさと寒さのなか熱燗で・・・、いや1年のメリハリを感じ・・・。

四季を簡単にいうとこんな感じでしょうか。

令和5年度もあと1週間余り。

年度末のバタバタの中でも季節のメリハリを感じる今日この頃。

令和5年度の四季を見てみると、春夏秋冬というより、

「春 夏 秋 冬 春 冬」。

秋は短かった。

文字通り小さい秋だった。

冬もいつもの冬よりも控えめだった。

早い春がくるものと思っていた。

が、しかし、矢巾町は今日3月21日も外には白い雪が。

そして寒い。

春から冬に逆戻りした感じです

よって今年の四季は春夏秋冬春冬って感じ。

1年のリズムがこのようにいつもと違うということは、人の体調やリズムもなんかおかしくなってします。

みなさん、どうぞご自愛していただき、年度末を乗り切っていきましょう。

3月22日は二戸圏域(軽米町)にある基幹相談支援センターのスタッフがしんせいに来てくださり、近藤直司先生のアセスメントのフォーマットについて一緒に勉強します。

(圏域をまたいで一緒に勉強できるこのような機会は本当にうれしい)

勉強後は反省会を兼ねた飲み会。

(圏域をまたいで一緒に飲むことができるこのような機会は本当にうれしい)

しんせいの近くにある居酒屋「雪華(せつか)さんにて」(「せっか」ではなく「せつか」さん)。

雪の華という素敵な名前のお店におじゃまします。

「今年最後の雪の華が~」という中島美嘉さんの「雪の華」という素敵な歌を思い出しました。

今回降った雪が今年最後の雪かな。

しんせいブログ vol.40 13年の月日

2024-03-11

今日は3月11日・・・。

あの日から13年目。

年月がたつにつれて、文字通り少しずつ風化してきているところはあると思います。

しかし、この時期になると特集を組んでくれるテレビ番組も多く、映像や被災された方のお話を聞くと、ついこの間のことのように感じます。

昨日も「今だから話せるあの日のこと」という内容の番組がありました。

あの日のつらい出来事・・・。

「あの時から時間が止まったままです」と言いながらも前に進もうとしている皆さん。

見ているのがつらくなるところもありました。

あの日のことは忘れてはならないと改めて思いました。

今日、3月11日の朝、被災地支援の一環として釜石市で仕事をしていた時に撮った写真を見返してみました。

いろいろな思いがよみがえってきました。

1日を、1時間を、1分を、1秒を大切して生きていきたいと思いました。

改めて東日本大震災で亡くなられた皆様のご冥福をお祈りいたします。 (しんせいスタッフ一同)

しんせいブログ vol.39 「Good job(グッジョブ)・・・」

2024-03-07

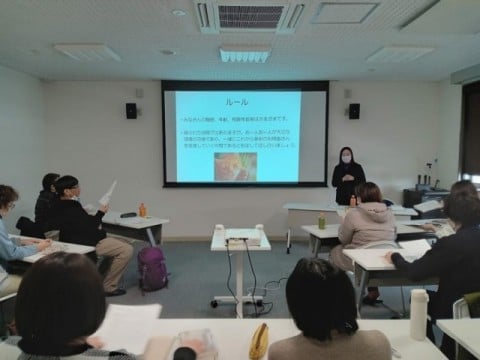

Good job(グッジョブ)奥州さんによる「勉強会in矢巾」が、3月2日(土)しんせいで開催されました。

盛岡広域の市町、そして県南の市町などから17名に集まっていただきました。

そもそも 「Good job(グッジョブ)奥州 」さんとは・・・。

Good job奥州さんは、自閉症者の在宅支援ボランティアとして、当事者の方への支援、家族支援、支援者向けの勉強会の活動をされています

奥州市のみならず、県南、沿岸地域をはじめ、広い地域で活動をされています。

今回の勉強会は、岩手県内のいろいろな圏域の支援者と勉強をすることを目的としたもので、その第一弾として紫波地域を選んでいただき開催されたものです。

当日は強度行動障害や自閉症に関する講義を行った後、2つのグループに分かれて事例検討会を行いました。

事例検討会は「氷山モデル」を意識しながら、ご本人の特性や環境要因などを整理しながら、具体的支援方法を検討していく流れでした。

形は少し違いますが、紫波地域で取り組んでいる近藤直司先生のアセスメントのフォーマットと重なるところが多くあると思いました。

貴重な内容の講義、そしてグループワークでは活発なやり取りがなされていました。

勉強会終了後もすぐに帰らずに意見交換をされている方も多くいらっしゃいました。

「帰宅する車のなかでも勉強会を振り返りました」「すごく勉強になりました」「やる気をもらった勉強会でした」等の報告をいただくなど、満足度の高い勉強会でした。

特にグループワークでの活発な発言のやり取り(応酬)は、日ごろ問題意識をもって仕事を行っていること、また課題や疑問をもち、悩みながら仕事をしている表れではなかったかと思います。

そう考えると、このような形の勉強会は非常に大きな意味があると思ました。

活発な発言のやり取り(応酬)は本当に楽しく素敵でした。

活発な発言は、言い換えればGoodjobと言えると思います。

Goodjob のやり取り(応酬)・・・。

Goodjobの応酬・・・。

Goodjob 奥州・・・。(ぷっ!)

Goodjob 奥州の勉強会は、本当に楽しく素敵な時間でした。

しんせいブログ vol.38 ポスト地蔵

2024-02-27

むかしむかし、あるところに、貧乏(びんぼう)だけど心優しい、おじいさんとおばあさんがいました。

ある年の大晦日(おおみそか)の事です。

おじいさんとおばあさんは、二人で傘を作りました。

それを町へ持って行って売り、お正月のおもちを買うつもりです。

「傘は五つもあるから、もちぐらい買えるだろう」

「お願いしますね。それから今夜は雪になりますから、気をつけて下さいよ」

おじいさんは、五つの傘を持って出かけました。

家を出てまもなく、雪が降ってきました。

雪はだんだん激しくなったので、おじいさんはせっせと道を急ぎました。

村はずれまで来ると、お地蔵さま(おじぞうさま)が六つならんで立っています。

お地蔵さまの頭にも肩にも、雪が積もっています。

これを見たおじいさんは、そのまま通り過ぎる事が出来ませんでした。

「お地蔵さま。雪が降って寒かろうな。せめて、この傘をかぶってくだされ」

ある年の大晦日(おおみそか)の事です。

おじいさんとおばあさんは、二人で傘を作りました。

それを町へ持って行って売り、お正月のおもちを買うつもりです。

「傘は五つもあるから、もちぐらい買えるだろう」

「お願いしますね。それから今夜は雪になりますから、気をつけて下さいよ」

おじいさんは、五つの傘を持って出かけました。

家を出てまもなく、雪が降ってきました。

雪はだんだん激しくなったので、おじいさんはせっせと道を急ぎました。

村はずれまで来ると、お地蔵さま(おじぞうさま)が六つならんで立っています。

お地蔵さまの頭にも肩にも、雪が積もっています。

これを見たおじいさんは、そのまま通り過ぎる事が出来ませんでした。

「お地蔵さま。雪が降って寒かろうな。せめて、この傘をかぶってくだされ」

おじいさんはお地蔵さまに、売るつもりだった傘をかぶせてやりました。

でも、お地蔵さまは六つなのに、傘は五つしかありません。

そこでおじいさんは自分の傘を脱いで、最後のお地蔵さまにかぶせてやりました。

家へ帰ると、おばあさんがびっくりして言いました。

「まあまあ、それは良い事をしましたねえ。おもちなんて、なくてもいいですよ」

おばあさんは、ニコニコして言いました。

その夜、夜中だと言うのに、ふしぎな歌が聞こえてきました。

♪じいさんの家はどこだ。

♪傘のお礼を、届けに来たぞ。

♪じいさんの家はどこだ。

♪かさのお礼を、届けに来たぞ。

歌声はどんどん近づいて、とうとうおじいさんの家の前まで来ると、ズシーン!

と、何かを置く音がして、そのまま消えてしまいました。

おじいさんがそっと戸を開けてみると、おじいさんのあげたかさをかぶったお地蔵さまの後ろ姿が見えました。

そして家の前には、お正月用のおもちやごちそうが山のように置いてありました。

でも、お地蔵さまは六つなのに、傘は五つしかありません。

そこでおじいさんは自分の傘を脱いで、最後のお地蔵さまにかぶせてやりました。

家へ帰ると、おばあさんがびっくりして言いました。

「まあまあ、それは良い事をしましたねえ。おもちなんて、なくてもいいですよ」

おばあさんは、ニコニコして言いました。

その夜、夜中だと言うのに、ふしぎな歌が聞こえてきました。

♪じいさんの家はどこだ。

♪傘のお礼を、届けに来たぞ。

♪じいさんの家はどこだ。

♪かさのお礼を、届けに来たぞ。

歌声はどんどん近づいて、とうとうおじいさんの家の前まで来ると、ズシーン!

と、何かを置く音がして、そのまま消えてしまいました。

おじいさんがそっと戸を開けてみると、おじいさんのあげたかさをかぶったお地蔵さまの後ろ姿が見えました。

そして家の前には、お正月用のおもちやごちそうが山のように置いてありました。

雪の朝、当センターのポスト(郵便受け)を見て・・・。

ポスト(郵便受け)の上に何かを付けるか、横に何かをつけるか、そもそも場所を変えるか・・・。

傘地蔵の傘に変わる何かを考えなければなりません。

季節外れの暖かい日が続いていましたが、ここ数日の雪とポスト(郵便受け)をみて、ふと昔話の傘地蔵を思い出し、(超)久しぶりに読んでみました・・・。

素敵なお話ですね。

大人になって改めて読むと、いろいろ思うところがたくさんあります。

少しでもこのおじいさんとおばあさんの気持ちに近づくことができれば、いろいろなことが変わるんだろうなと思いました。

今の世界のいろいろな状況も。

日本のいろいろな状況も。

身近なことで言えば、日々の支援や虐待、ハラスメントなども。

いろいろなことが・・・。

しんせいブログ vol.37 畠山駿也さんの講演会を開催して

2024-02-19

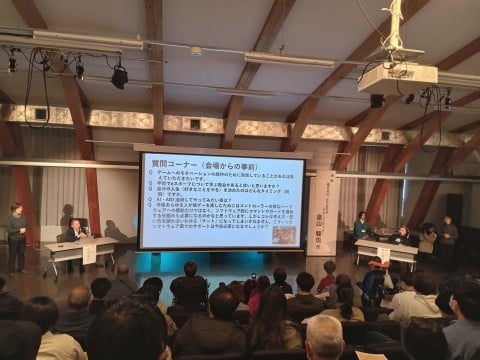

「eスポーツで世界に挑戦!ゲームで広がる可能性」をテーマに、紫波町在住のeスポーツプロデューサーであり、eスポーツプレーヤーでもある畠山駿也さんを講師にお招きし講演会を開催しました。

以前もご紹介しましたが、畠山駿也さんは指定難病であるデュシェンヌ型筋ジストロフィー症の病気があり、持病が進行しながらも、多くの方々の協力と、ご自身の強い思いで、多くのの壁を打ち破ってきています。

今回の講演会では、テレビ岩手さんのご厚意により「ニュースプラスワン」で放映された駿也さんの生い立ちや最近の活躍をまとめたニュース映像を講演会の中で流させていただきました。

そのニュース映像の後に登壇していていただき、当センターの吉田主任とのトークセッションの形で講演会は進められました。

内容は「eスポーツのこと」「株式会社ePARAのこと」「プロデュースした八幡平市でのイベント『八幡平エイトファイツ』について」「筋ジストロフィーについて」「子どもの頃のこと」「日々の生活について」「今後の抱負と目標ついて」等々。

駿也さんからたくさんの心に残るお話を聞くことができました。

その中の一つ「今後の抱負と目標ついて 」の中で話されたのが、今年の夏「EVO2024」に参加するという目標。

「EVO2024」とは、毎年アメリカのラスベガスで開催されている世界最大の格闘ゲームイベントとのこと。

駿也さんの病気をお持ちの方が日本からから参加をした例はないとのことで、乗り越えなければならない様々な壁がたくさんあるとのお話をお聞きしました。

その壁を乗り越えて「EVO2024」に参加すべく、準備を進めているとのことでした。

クラウドファンディングも予定されているとのことです。

内容が分かり次第、しんせいのブログでも紹介させていただきたいと思います。

講演会の様子をNHKのEテレの「バリバラ(バリアフリー・バラエティの略とのこと)」のプロデューサーほか、取材・撮影に来ていただきました。

駿也さんの取り組みを数か月にわたり取材しているとのことで、今回の講演会の様子も番組の中で取り上げていただけるとのことでした。

4月に放映予定とのことでしたが、詳しくは放映日時が決まり次第お伝えしたいと思います。

駿也さんの講演会をきっかけとして、ご本人との久しぶりの再会をされた方がたくさんいらっしゃいました、支援者同士の久しぶりの再会もありました、そして新たな出会いもたくさんありました。

畠山駿也さんの挑戦はまだまだ続きます。

文字通り、今年の夏にアメリカに乗り込んで「eスポーツで世界に挑戦」をする駿也さんを、これからも応援させていただくとともに、追い続けていきたいと思います。

畠山駿也さん、そして当日ご参加いただいたみなさん、そしてボランティアとして活躍していただいた皆さん、ありがとうございました。

このような形でトークセッションは行われました。スタッフをはじめ、120名あまりの参加者のもと、講演会を行うことができました。駿也さん、参加いただいた皆さん、ボランティアのみなさんのおかげで素敵な講演会とすることができました。みなさんに感謝の拍手を送らせていただきたいと思います。